|

Sitio desarrollado por la Unidad de Comunicaciones de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Paisaje. |

|

|

| Sitio desarrollado por la Unidad de Extensión y Difusión de la Falculta de Arquitectura, Urbanismo y Paisaje. |

|

| |

El Mercurio

21 de julio de 2008 |

| INAUGURACIÓN Recuperan patrimonio de iglesias del norte de Chile: |

Macaya vuelve a brillar en la precordillera altiplánica

|

A tres años del terremoto que azotó al norte, siete iglesias han sido restauradas. De las 41 que sufrieron daños, al menos 14 requieren mejoras urgentes. San Santiago de Macaya acaba de reconstruirse. Ninguno de sus habitantes se perdió la gran fiesta. "En ese templo están nuestra alma, las huellas de nuestros antepasados y la esperanza del porvenir", aseguran.

|

Solo viven 30 personas en Macaya, poblado precordillerano ubicado a 130 kilómetros de Iquique; sólo dos alumnos estudian en su escuela local, pero en Macaya están los amores de muchos nortinos que no dudan en volver especialmente para las fiestas patronales, que cada año se celebran para San Santiago, el 25 de julio, y a comienzos de febrero, en que se venera a la Virgen de La Candelaria. Entonces los macayinos preparan sus casas, engalanan con flores sus calles y reciben atentos a los peregrinos que vuelven a subir y subir por aquellas tortuosas quebradas, huellas casi imperceptibles entre pliegues de cerros rosados.

|

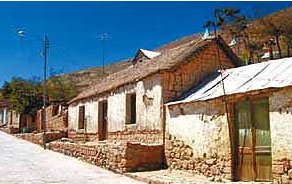

Esta es la calle principal por la que se accede a la iglesia construida en el siglo XVIII en piedra con mortero de barro y enlucido de cal. Su techo, como todos los de la región, tenía cubierta de paja brava.

Foto:AIS |

Si a ratos esos senderos parecen interminables, temibles hasta para las camionetas 4 por 4, cómo habrá sido recorrerlas para aquellos misioneros que un día del siglo XVIII llegaron a pie o a lomo de mulay luego de convencer lograron levantar junto a sus habitantes una iglesia.

Han pasado siglos, incendios y terremotos la han asolado, el último (13 de junio de 2005) derrumbó una de sus dos torres y agrietó severamente sus muros de adobe. "Verla caída era como una herida en el corazón del pueblo macayino", recuerda Tania Copaira, quien como mayordoma de San Santiago se encarga de vestir al santo y recaudar los fondos para su fiesta. "Hoy nuestro templo reluce como en sus mejores tiempos", pero Tania aspira a algo más: "Queremos que nuestra felicidad se extienda a otros pueblos". Ese es el sentimiento que reinó el 28 de junio pasado durante la fiesta en que más de un centenar de personas, encabezadas por el obispo de Iquique, celebraron la reapertura de San Santiago de Macaya.

Los recursos para su restauración fueron aportados por la Minera Cerro Colorado. En total, esta empresa BHP Billiton ha invertido cerca de $870 millones de pesos en la reconstrucción de los templos de Parca, Iquiuca, Mamiña y ahora Macaya. En la gestión de los trabajos, acogidos a la Ley de Donaciones Culturales, participó la Corporación Simón de Sirene y estuvo a cargo de la fundación católica Ayuda a la Iglesia que Sufre (AIS).

Estallan campanas

Desde temprano, las campanas retumbaron en medio del sol abrasador. Como siempre, recibieron a los visitantes las hermosas terrazas verdes donde los lugareños cultivan sus huertos, gracias a que saben respetar su turno del agua que corre por una sola canaleta. El sendero por el que se accede al pueblo y atraviesa su empedrada calle principal se corona en la capilla construida en piedra con mortero de barro y torres celestes que se descubre sobre un terraplén.

Una banda tocó a todo pulmón; los primeros en la procesión tras los que llevaban en andas a los santos patronos eran los jóvenes y las chiquillas que conforman la cofradía de baile chinos de esa localidad andina. A las 6:00 horas comenzaron a hacerse sus trenzas y ponerse las enaguas que engloban sus trajes color guinda con adornos dorados.

Antes de la solemne eucaristía de acción de gracias hicieron uso de la palabra diferentes autoridades. El obispo, junto a los más viejos, también vestidos con sus trajes típicos andinos, agradeció a la Pachamama y al Dios de la vida. Luego, el prelado junto a don Atilio, el fabriquero o encargado de custodiar el templo, tocó tres veces con su báculo y la puerta del templo volvió a abrirse para mostrar sus relucientes muros.

"El proceso de restauración de Macaya comenzó en octubre de 2007, cuando el equipo de profesionales a cargo presentó el diseño del proyecto a los miembros de la comunidad y ellos respondieron participando activamente", recuerda Christiane Raczynski, presidenta del directorio de AIS. "Se ha hecho un registro de las tradiciones, costumbres y la memoria oral entre los vecinos, y un catastro de los bienes de cada iglesia, hasta ahora bastante desconocido", acota.

La propuesta de restauración, a cargo del arquitecto Hernán Rodríguez, nació tras ese contacto directo: "Yo llegué por mi interés en la materialidad de estos templos del siglo XVIII, pero muy pronto las personas fueron tomando más fuerza, el mundo vivo de lo que es una capilla para ellos". Su propuesta en Macaya quiso fortalecer dos momentos de la memoria histórica de esta iglesia: aquellos propios de la arquitectura andina original y los que corresponden a la intervención de la arquitectura llamada del salitre, a la que fue sometida en 1910 tras un deterioro progresivo. "Lo primero fue afirmar la estructura del edificio, y asegurar su mantenimiento y el resguardo de las personas que lo utilicen. Luego nos importó el rescatar todos los elementos que el edificio tenía de valor histórico original del siglo XVIII, y de alguna manera realzar su belleza y significación". Asimismo, se le proporcionaron al templo algunos espacios funcionales que requería, como una habitación para el sacerdote, un depósito para las vestimentas de los santos patronos (sólo San Santiago tiene 70 tenidas), y una nueva capilla lateral que permite mayor devoción.

También los macayinos presenciaron y aprendieron durante los trabajos de restauración de 18 imágenes de valor patrimonial que se encontraron en su iglesia. Paula Valenzuela lideró el equipo de restauradoras.

"Este tipo de actividades da valor y rostro a lo que hacemos", dice Julio Aranis, gerente general de Cerro Colorado. "Trabajar con la comunidad asegura que lo que se haga tenga desarrollo sostenible en el tiempo, y esta labor nos permite una interconectividad y la certeza de que la inversión tiene un sentido".

¿Financia el BID?

Por lo visto, el terremoto sirvió para demostrar que la alianza público-privada es fundamental; de ello se muestra convencido el intendente de Tarapacá, Pablo Valenzuela Huanta. Sobre los fondos que puede aportar el BID para restaurar los templos que faltan, explicó: "La visión general de la región es que necesitamos reconstruirlas, y justamente estamos levantando los diseños de estas iglesias caídas para posteriormente postular a la ejecución presupuestaria de las mismas. Tengo mucha fe en que puedan ser reconstruidas con los préstamos del BID".

Habla el secretario de Donaciones Culturales

"Si no se siguen restaurando iglesias hay una capacidad técnica que se estará perdiendo", dice Óscar Agüero, secretario ejecutivo del Comité de Donaciones Culturales. A su juicio, esta experiencia debe servir como modelo a las impostergables tareas que están pendientes, en las iglesias que continúan sin mejoras. "La participación de la fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre resulta fundamental en lo que se refiere a la vinculación y relaciones con los habitantes de cada zona, como asimismo a realzar, ante la opinión pública, la necesidad de conservar las tradiciones religiosas particulares, que forman parte de la identidad cultural regional".

Para Agüero, estas actividades no sólo se refieren a una mera restauración patrimonial. "Conllevan un alto componente de relaciones con la comunidad, que no pueden ser sólo espectadores de lo que las corporaciones, fundaciones culturales o universidades (como beneficiarios de la Ley Valdés) acometen, con la colaboración de arquitectos, empresas constructoras, el Consejo de Monumentos Nacionales, el MOP, autoridades religiosas y donantes. Requiere de una investigación de las costumbres religiosas imperantes, de la realidad en que viven las familias alrededor de sus iglesias, de sus imágenes, de la espiritualidad que irradian". Advierte que estas comunidades nortinas viven totalmente marginadas de las manifestaciones del arte y la cultura de las grandes ciudades, pues ni siquiera tienen acceso a medios de comunicación (léase radio, televisión, telefonía o comunicaciones por internet).

El Comité de Donaciones Culturales, además de encargarse de lo meramente administrativo que conlleva la aplicación de la Ley Valdés, ha buscado fórmulas para que este tipo de iniciativas puedan registrarse y difundirse. Entre esos subproductos destaca el DVD "Jallalla" (En buena hora), documental realizado por María Elena Wood y producido por AIS, que relata la historia de las comunidades de Parca e Iquiuca alrededor de la reconstrucción de sus iglesias; de hondo contenido resulta asimismo el libro "Recomponiendo el Alma", con la crónica de la restauración de la iglesia de San Antonio de Matilla. En esa localidad también se presentó el 3 de julio el "Libro Fotográfico de Comunidades de Chile y Perú", de Claudio Pérez, y el mismísimo obispo de Iquique lanzó esta semana en Santiago el libro "La Tirana. Fe que florece en el desierto".

Obispo de Iquique: "Optamos por una intervención mestiza"

"Al cabo de tres años después del terremoto que azotó nuestra región, ya tenemos siete iglesias nuevamente levantadas", dice orgulloso desde su oficina aledaña a la Catedral de Iquique, monseñor Marco Órdenes Fernández. Explica que tras el sismo había confusión sobre cómo abordar los daños. En septiembre de ese año, el prelado invitó a las comunidades indígenas a participar en un seminario que a su juicio ayudó a fijar un método mixto para la reconstrucción: "Se respetaron las normativas antisísmicas de seguridad para las personas, y al mismo tiempo la búsqueda de la mantención de la identidad patrimonial". Recuerda que iluminó a los presentes una señora de Chiapas, quien en plena discusión de respetar o no la materialidad o aplicar tecnología más moderna dijo: "Nosotros somos mestizos, siempre nos hemos mezclado. En medio de nuestras costumbres andinas llegó el cristianismo y lo incorporamos. ¿Por qué ustedes no pueden hacer lo mismo?".

Las iglesias ya restauradas con los aportes de la empresa privada son las de Parca, Iquiuca, Mamiña, Macaya y San Lorenzo de Tarapacá. Mientras la empresa Collahuasi financió los trabajos en la iglesia de Matilla, la capilla de Huarasiña fue reconstruía gracias al aporte del obispado de Iquique y el trabajo de sus fieles. Hacia la misma meta trabaja la comunidad de Chiapa, cuya esforzada experiencia anima a reconstruir su propio templo a los habitantes de Laonzana, Coscaya, Sibaya y Huatacondo. En tanto, con el asesoramiento técnico del obispado ya comenzaron los trabajos en los templos de Sipiza y Camiña.

Para monseñor Órdenes, la capilla de cada pueblo es una identidad patrimonial, cultural y religiosa. "Está viva, es un lugar que la comunidad requiere para su preservación y prolongación; eso, junto a la fundación AIS, lo tenemos claro".

-¿La fe se ha remecido con el último terremoto?

"Sin duda. Si bien ha permitido que algunas comunidades se consoliden, también permitió descubrir el gran quiebre que había en la identidad andina. Pero tenemos la esperanza de poder continuar; hay cerca de 14 iglesias de la precordillera altiplánica que todavía falta restaurar".

Hernán Rodríguez, arquitecto a cargo de la reconstrucción de los templos de Parca, Iquiuca y Macaya, también espera que esta reconstrucción de iglesias irradie a los poblados, a las calles, "incentive a la recuperación de sus terrazas agrícolas, de sus valles; porque este sismo dejó al descubierto un estado de abandono, el dramático quiebre de una cultura y tradición. Las iglesias están brillando hoy como una especie de ampolleta modelo".

|

|

|